相続対策の落とし穴!小規模宅地の特例は“実態ある同居”がカギです ~葛飾区で実際にあった“小規模宅地の特例”否認事例から学ぶ~

Table of Contents

はじめに

「親と同居していれば、小規模宅地の特例は使えるはず」——そう思っていた方が、実は税務署から“否認”の通知を受けたという相談が、葛飾区でありました。 地域密着型FPとして活動する中で、こうした“誤解”に触れる機会が増えています。今回は、実際にあった事例をもとに、制度の落とし穴と対策についてお話しします。

※過去の参考記事はこちら

実際の相談事例(仮名)

葛飾区在住のAさん(50代・会社員)は、数年前から親の介護を理由に住民票を親の家に移していました。 「これで特例は使える」と安心していたそうですが、実際の生活は週末だけ親の家に通い、平日は自宅マンションで過ごす日々。

相続が発生し、申告の際に特例を適用しようとしたところ—— 税務署から「実態のない同居」として否認されてしまいました。

なぜ否認されたのか?

税務署が重視するのは「住民票」ではなく、生活の実態です。 具体的には、以下のような点がチェックされます:

- 郵便物の送付先がどこか

- 水道光熱費の支払い名義

- 家財道具がどこにあるか

- 通勤経路や生活時間帯の記録

「介護目的で一時的に通っていた」だけでは、“社会通念上の同居”とは認められないこともあるのです。

地域密着FPとしての気づき

葛飾区では、親の家が商店街の近くにあるケースも多く、生活拠点が分かれがちです。 「親の家に通っている=同居」と思い込んでしまう方も多く、制度の誤解が広がっている印象です。 地域の事情を踏まえたアドバイスが必要だと、改めて感じました。

どう備えるべきか?

生活の実態を記録することが大切です。以下に幾つか例を挙げてみました。

- 郵便物の送付先を親の家に変更

- 水道光熱費の支払い名義を自分に

- 家財道具の搬入記録や写真を残す

- 通勤経路を親の家からにする

- 相続発生前から、FPや税理士に相談しておく

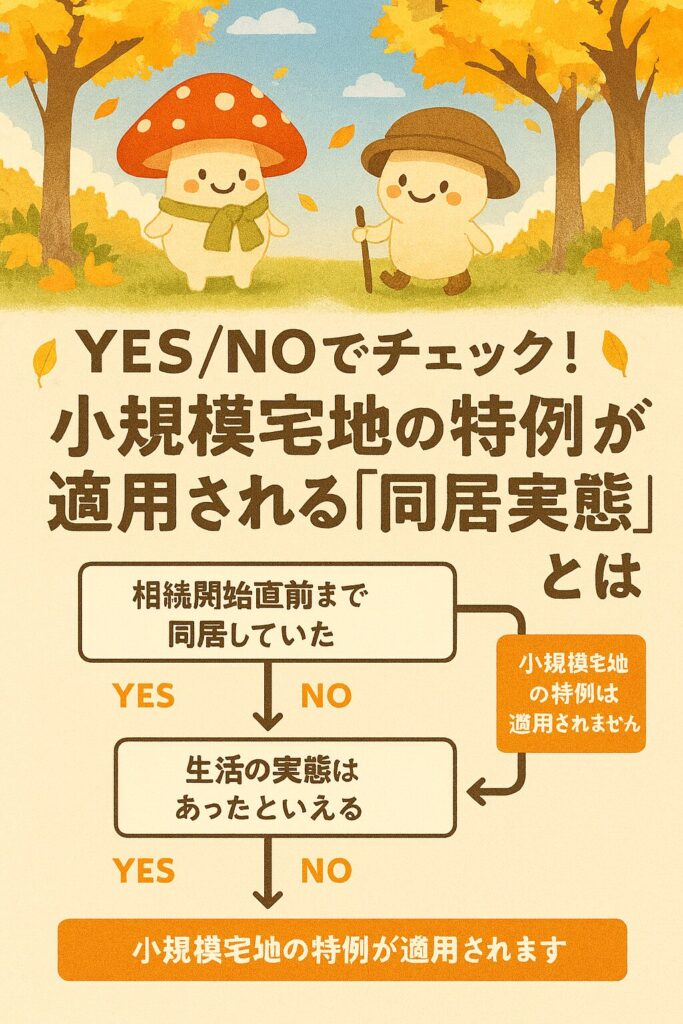

あなたの同居、実態あり?

まとめ

「同居していれば安心」——そんな思い込みが、思わぬ落とし穴になることもあります。 でも、ちょっとした気づきと準備で、大切なご家族の住まいを守ることができるんです。

葛飾区の事例を通して、私自身も“実態のある暮らし”の大切さを改めて感じました。 地域の皆さんが安心して相続を迎えられるよう、これからも身近な視点で情報を届けていきたいと思います。

もし気になることがあれば、どうぞ気軽にご相談ください。 一緒に、無理なく備えていきましょう。